Programm Kriminalromane

Der plötzliche Tod der Mutter bringt Bertrand Bernat aus Brasilien zurück nach Frankreich. Die Gendarmerie behauptet, seine Mutter wäre das Opfer eines Einbrechers geworden, ein wertvolles Tafelservice fehlt. Doch Bertrand entdeckt auf dem Dachboden des elterlichen Hauses, was wirklich fehlt: aus dem Filmschrank seines vor Jahren durch einen mysteriösen Selbstmord verstorbenen Vaters ist eine alte Filmspule verschwunden. Auf eigene Faust versucht Bertrand, das Rätsel des Filmes zu lösen, der Aufnahmen von Leo Trotzki zeigt. Für wen ist der Film so wichtig, um dafür zu morden?

Ein präziser, schnörkelloser Roman, der geschickt die Schauplätze Frankreich und Brasilien zusammenführt.

Print - Version

(Ihre Bestellung wird ausgeführt durch die Germinal Medienhandlung GmbH.)

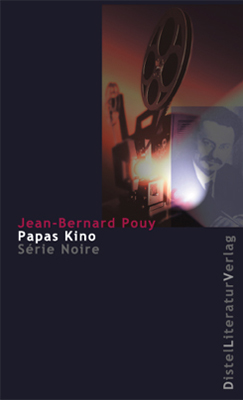

Papas Kino

EINS

Meine Mutter ist tot, und die Languste ist hervorragend.

Etwas anderes kann ich über mich nicht sagen. Ich warte auf das Auslaufen der «Gulf Edona», einem Öltanker mit fünfunddreißigtausend Registertonnen, der, unbewegt und müde, noch im Hafen von Fortaleza, im Bundesstaat Ceará, Brasilien, liegt.

Um sechs Uhr ist es wie gewöhnlich schlagartig dunkel geworden. Die blauschwarze Decke, die sich über die Tropen legt.

Wenn ich meine Augen von der zinnoberroten, leeren Schale der Languste hebe, kann ich von meinem Tisch aus in der Ferne die Hafenanlagen sehen, wo die Lampen wie Leuchtkäfer aufleuchten, und daneben große, graue Schuppen, die Shell-Raffinerieanlage, die einzige Enklave aus Beton und Eisen in dieser Stadt, die von ungesunder Feuchtigkeit und gleichzeitig ausdörrender Armut angenagt wird. Die trügerische Ruhe über einer Stadt, die eine gewalttätige, faschistische und aggressive Bourgeoisie von dem Sertão abzutrennen sucht, das sie umgibt.

Ein wenig niedergeschlagen und geistesabwesend betrachte ich die Raffinerie, die in ockergelbe Lichtkreise getaucht ist und die, bei aller Modernität vor sich hin dösend, mit ihrer brummenden Massivität die nahe Farão-Favela erdrückt, und ich denke an die beiden breiten, parallellaufenden Straßen, die staubig sind wie in einem Western und auf denen Prostituierte herumstolzieren und Kunden abschleppen, die noch ärmer und verzweifelter sind als sie selbst. Ich weiß auch, daß da in der Mitte der Straße unter einer hölzernen Veranda an einem Tisch, auf dem die übliche Flasche Cachaça thront, der korrupte, gekaufte und unberechenbare John-Wayne-Polizist sitzt, der Zuhälter der Zuhälter. Vor ihm fliegt der Staub durch die Luft, Dosen und altes Papier mischen sich unter den orangefarbenen Sand, und die Hütten, Bretteransammlungen, auf deren blechernen Dächern noch die verrosteten Schriftzüge zerstückelter Coca-Cola-Dosen prangen, glänzen schwach im Licht der benachbarten Straßenlampen. Diese Gegend ist wie ein Fegefeuer, sie wird von zwei nach Urin stinkenden Dünen geschützt, die sie vom Hafenviertel trennen, von alten geschichtsträchtigen Häusern, die notdürftig hergerichtet sind, um Spezialitäten-Restaurants zu beherbergen, in denen man tadellose Langusten ißt und sich die sowieso schon feuchten Finger leckt.

Genau das habe ich eben ohne schlechtes Gewissen getan, wobei ich die pomadisierten Kellner beobachtete, die auf falsche Weise unterwürfig sind und deren Hemdkragen grau sind, deren Mittelfinger sich aber mit saphirbesetzten Siegelringen schmücken.

Obwohl meine Mutter tot ist.

Gerade als ich den Schwanz der Languste noch einmal zerbreche, um noch etwas Weißes herauskratzen zu können, ertönt in der Ferne eine Sirene.

In drei Stunden wird der Öltanker nach Europa ablegen.

Und das mit mir. Mit dem brasilianischen Nordosten ist jetzt Schluß. Meine Mutter ist tot, und sie holt mich aus dieser Stadt, in der ich beschlossen hatte, langsam zu verkommen, umgeben vom milden Passatwind, von Kokosnußmilch, großen, schweren Fahrrädern, den Straßen, übersät mit polizeilich aufbetonierten kotkugelähnlichen Batzen, dem gefülltem Krebs, den ich immer abends unter den Eukalyptusbäumen an der Texaco-Tankstelle gegessen habe, der schwärzlichen Lagune gegenüber meinem kleinen Holzhaus, wo sich die Kinder, die in ihr baden, anscheinend Würmer holen, die ihnen den Arsch zerfressen, den Vogelspinnen, dem Café Estoril und seiner seltsamen und riesengroßen Palme, diesem Eiffelturm für die Armen...

Ich bestelle Codornos, kleine gegrillte Vögel, die Ortolanen der Tropen, und ich habe mich von all den Bildern einlullen lassen, die mich seit zwei Jahren begleiten, seitdem ich losgefahren bin, seit ich diese Stelle bei der Alliance Française angenommen habe, all diese kunterbunten Vorstellungen und Wahrnehmungen von einem Brasilien, das mir zu den Ohren rauskam, die Straße, wo sich auf der einen Seite die Huren aufbauen, und wo auf der anderen in einem traurigen Gänsemarsch Särge aufgereiht sind, der Schrottmarkt, wo sie den Rost teuer verkaufen, der Bulle mit seinem Popcorn-Paket am speckigen Gürtel, an einem Fuß einen Cowboystiefel, am anderen einen Badelatschen, der Vogelmarkt am Sonntag, Psittakose wird garantiert, das Faultier, das auf dem Arm leicht ist wie eine Feder, die Alkoholtoten vom Samstagabend, auf unbeleuchteten Straßen überfahren, die Jangadas, die Surfbretter für die Armen, und nachts überall Ameisen.

Und vor allem Angst, Hunger und Scham.

Ich habe es zwei Jahre lang genossen, mich zu schämen. Über ein Monatsgehalt, das hier zehn Familien zehn Jahre lang leben ließe, Scham, über Bildung zu verfügen, ganz einfach Scham darüber, lesen und schreiben zu können. Und ich war glücklich, mich zu schämen. In Frankreich war ich verzweifelt, weil ich nur gewöhnliche Gefühle hatte. Vorhersehbare. Ich hatte nur unterdrückte Anwandlungen, das fürchterliche Gefühl, auf der Stelle zu treten und nicht vom Fleck zu kommen.

Hier in Fortaleza war das Leben wirklich verdammt hart. Es war wie eine seelische Cholera für mich. Zu meinem Besten.

Aber jetzt ist meine Mutter tot. Als ich es erfahren habe, war sie schon eine Woche lang begraben. Ich bekam den Brief eines Abends. Meine Schwester hatte mir kein Telegramm schicken wollen, weil sie mich nicht umsonst verrückt machen wollte; wenn ich auftauchte, könnte ich von meiner Mutter sowieso nur noch den Grabstein sehen. Vielleicht wollte sie mich auch büßen lassen, weil sie mir insgeheim vorwarf, daß ich zu weit weg war.

Meine Mutter war eines Morgens ermordet in ihrem Haus aufgefunden worden. Eine Tat von Landstreichern, vermutete die Gendarmerie.

Nachdem ich an dem Abend den Brief gelesen hatte – ich erinnere mich an die Schabe, der es gelungen war, auf die Hängematte zu klettern –, war etwas zu Ende gegangen. Abgesehen von meinem Schmerz, der fing erst an.

Ich war nicht länger frei, irgend etwas hatte mich eingeholt.

Ich hatte den Wagen genommen und fuhr durch die Nacht. An der Texaco-Tankstelle, an der Grenze meines Viertels, hatte ich eine Flasche Cachou-Schnaps gekauft und war in Richtung Taïba gefahren.

Ich hatte den Wagen neben einer Lehmhütte abgestellt. Ein alter Mann, der nur von einem milchigen Sternenhimmel beschienen wurde, hatte mich stumm und würdevoll mit einem Nicken seines Kopfes, dessen Form für einen Nordostbrasilianer typisch war, gegrüßt.

Eine Stunde lang hatte ich, in den unberührten Sand einsinkend, aus der Ferne von dem Lärm von Kröten begleitet, die in einer Lagune quakten, eine verkrustete Düne durchquert. Als ich den Ozean sehen konnte, hatte ich mich hingesetzt und, vor Verzweiflung weinend, zu trinken angefangen.

Durch die bunten Plastikstreifen eines Vorhangs aus Alkohol hatte ich, sobald ich bemerkt hatte, wie ich mir selbst in meiner Verzweiflung zusah, die Flasche weggeworfen und war wieder losgefahren.

Anschließend habe ich mich zwei Tage lang abgemüht, meinen Vertrag zu ändern und einen Platz auf einem Schiff zu bekommen, was mir etwas Zeit lassen würde, um zu atmen, zu warten und mich auf meine Ankunft auf dem Boden vorzubereiten, in dem meine Mutter schon begraben war.

Da die «Edona» mich in Dünkirchen von Bord lassen würde, würde mir dann noch ein bißchen Zeit bleiben, die ich aber brauchte, um wieder nach Paris zurückzukehren.

Gestern habe ich noch einen Brief von meiner Schwester Alice bekommen. Sie heiratet. Zwei Briefe innerhalb von zwei Tagen. Sie beerdigt und sie heiratet. Sie schafft sich Ersatz. Wenn ich ernsthaft darüber nachdenke, muß ich allerdings zugeben, daß ich meine kleine Schwester nicht wirklich kenne. Als Kinder ignorierten wir einander hochmütig, unseren Eltern war das vollkommen egal, sie brachten uns die gleiche problemlose Zuneigung entgegen und übergossen uns mit der gleichen friedlichen Soße. Und dann habe ich Alice nach und nach vergessen, ihre «Schönheit» aus den Augen verloren, mit der mir alle meine Freunde in den Ohren lagen. Daß eine Portion Blut, das meinem ziemlich ähnlich ist, auf der Erde herumspaziert, hat nichts mit mir zu tun, der ich wütend versuche, nicht auf der Stelle zu gerinnen. Sie muß Lehrerin sein, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, und Schriftstellerin dazu. Sie muß Papier vollschreiben, seitenlang von dem schwafeln, was ihr fehlt. Sie heiratet. Es ist mir sehr egal, ob ich den, der sich mit ihrem Schweiß vermischen wird, kennenlerne.

Nein, den Friedhof würde ich gern sehen. Damit mir dann alles gleichgültig sein konnte, als hätte ich Packeis in der Seele.

*

Ich mußte dieses Restaurant einfach verlassen.

Ich nahm meine Tasche, in der alles war, was ich behalten wollte. Ich habe alles andere Néné gegeben, dem Jungen, der im Garten die abgefallenen Mangobaumblätter zusammenfegte und der unbedingt wollte, daß ich ihm beibringe, italienisch zu lesen. Er hatte bei einem undurchschaubaren Kartenspiel eine Ausgabe von Dantes Göttlicher Komödie gewonnen. Wenn er lesen lernen wird, dann mit französischen Büchern. Ich habe ihm meine kümmerlichen Klamotten überlassen, einige Gebrauchsgegenstände, ein Radio, einen elektrischen Rasierapparat, unnützes Zeug, mit dem er sicher schnell etwas anderes machen wird, ich sehe schon, wie er den Rasierapparat in eine Maschine zum Papayaschälen oder etwas Ähnliches verwandelt.

Ich fahre nur mit dem Notwendigsten nach Europa zurück.

Mit Koffern zu reisen, hätte mich davon abgehalten, überhaupt zu reisen. Ich habe nichts mehr, weil ich keine Mutter mehr habe. Nur eine Tasche.

Ich bin zu Fuß losgegangen, entschlossen, um die kleine Bucht herumzugehen, um wieder zum Schiff zu kommen und vor der Abreise möglichst viele negative Bilder von der Gegend einzusammeln, um nicht zu bedauern, um sicher zu sein, die Fäulnis zu verlassen, die Perspektivlosigkeit, das Elend. Ich ging an dem dreckigen, schwärzlichen Strand entlang, wo die auf den Sand gezogenen Jangadas nachts ihre buntgescheckten Segel trocknen lassen, die aus Fetzen von Getreidesäcken gemacht sind. Ich begegnete einer kleinen Gruppe fröhlicher Krüppel, die ich schon öfter gesehen hatte, zahnlose Caboclos, großartige Jungs, die an ihren Zuckerrohrstangen lutschten. Ich hatte das Gefühl, ein Held aus einem schlechten Roman von B. Traven zu sein. Oder von Cendrars.

Papas Kino

«[...] Der Roman ist in der Ich-Form erzählt, spannend, geradlinig, flüssig und mit einem leicht bitteren Unterton. Das sprachliche Niveau ist hoch, ohne dabei komplex zu wirken. Genau so, wie es sich für eine Série Noire gehört, in der das Buch erschienen ist. Schade, dass der Spaß nach einem einzigen Leseabend schon vorbei ist.»

P.S.

«[...] ‹Papas Kino› springt zwischen Szenen und Schauplätzen hin und her; der einsame Held ist auf der verzweifelten Suche nach dem Mörder seiner Mutter, manchmal kaltblütig, dann wieder weinerlich-weich... Auch wenn die Figuren und Handlungen [...] überzeichnet scheinen, lässt einen das dunkle Gefühl nicht los, dass sie nicht unmöglich sind, ebenso wie die unüberbrückbare Kluft zwischen den ideologischen Gesinnungen unserer Zeit. Es gibt halt doch ein Leben neben den bekannten US-Privatdetektiven.»

www.evolver.de

«[...] Der Autor mixt aus wirklich historischem Geschehen und seiner Fantasie einen äußerst süffigen Krimi-Cocktail.»

20 minuten

«[...] Aus Frankreich empfiehlt sich immer noch die gesamte im Distel-Literatur-Verlag erscheinende Série noire. Sie liegt gut in der Hand, ist geschmackvoll gestaltet, wohl übersetzt. Jeder Band eine echte Entdeckung. Unlängst ist dort ‹Papas Kino› von Jean-Bernard Pouy erschienen. Lakonik und Härte phantastisch verknüpft. [...]»

www.dradio.de, Deutschlandfunk/Büchermarkt

«[...] Jean-Bernard Pouy hat mit ‹Papas Kino› eine Geschichte zu Papier gebracht, die überraschend frisch und ideenreich wirkt. [...] ‹Papas Kino› zieht den Leser in seinen Bann und nachdem das Buch leider viel zu schnell vorbei ist, mag man sich fast verwundert die Augen reiben, dass kein Abspann folgt, sondern lediglich eine leere Seite. [...] Fazit: ‹Papas Kino› ist erfrischend anders und zieht den Leser nach kurzer Zeit in seinen Bann. Überzeugend entwickelt und gut geschrieben, verdient sich Pouys Erzählung eine Empfehlung!»

www.digitalvd.de

«[...] Pouys Kriminalromane widersetzen sich gerne den Kriterien der Massenliteratur, ohne den Aspekt der Unterhaltung zu vernachlässigen. [...]»

www.alligatorpapiere.de

«[...] Pouys preisgekrönte Romane erscheinen im angesehenen französischen Verlag Gallimard. Ruhig und präzise erzählt er einen raffiniert komponierten und in vielfacher Hinsicht überraschenden Roman.»

Kulturnews

«[...] Pouys Krimi fesselt durch raffinierte Beiläufigkeit und skurrile Wendungen.»

Cinema

«[...] Pouy schreibt mit schönen Worten einen typisch französischen Krimi, voller seltsamer Charaktere... gibt es gegen Ende eine sehr bedrückende Noir-Szene in einem Hotelzimmer.»

mordlust

«[...] In seiner süffisant spannenden Manier lüftet er das Geheimnis um eine gestohlene Filmspule mit Aufnahmen von Leo Trotzki.»

Tip

«‹Papas Kino› ist eine weitere sehr sinnvolle Wiederveröffentlichung von Jean-Bernard Pouy. Schön, wie sich das, genau wie im Fall Jean-Patrick Manchette, allmählich auswächst zu einer Werkausgabe dieses ebenfalls sehr wichtigen, sehr guten, sehr originellen und sehr einflussreichen französischen Politkrimi-Autors. [...]

Eine Ebene tiefer als Witz und Action nämlich geht es Jean-Bernard Pouy, wie immer, um die mehr oder weniger krummlinigen Lebensläufe von mehr oder weniger radikal engagierten Linken. Wie er selbst. Und die Genossen seiner Generation. Und der Generation davor. Auch ‹Papas Kino› wirft wieder Schlaglichter auf die politischen Kämpfe der europäischen Linken des 20. Jahrhunderts. – Zu große Töne für so einen Politkrimi? Nein, zumal bei einer Einordnung in Pouys Gesamtwerk. Auch ‹Papas Kino› ist, typisch, wie immer, ein witziger und skurriler und gelegentlich harter Spannungsroman besonders für Leser, die sowohl über sich selbst wie über unsere Politik und Geschichte noch herzlich lachen und weinen können.»

Roberts Krimitagebuch

«[...] ‹Papas Kino› ist ein Roman, der auf mehreren Ebenen abläuft. Da ist zum einen ein spannender, klassischer ‹hard-boiled›-Plot von großer Spannung und mit viel Action. [...] Zum anderen skizziert Pouy in seinem Roman die politischen Auseinandersetzungen der europäischen Linken im 20. Jahrhundert...

Pouys Roman ist ein politischer Thriller, der wunderbar funktioniert, weil Pouy seinen Plot um Jäger und Gejagte, tödliche Filme und explosive Wahrheiten distanziert und unterkühlt entwickelt. Er überzeichnet seine Protagonisten, ohne sie zugleich lächerlich und unglaubwürdig zu machen. Und er vermenschlicht dabei ihre Charaktere. Pouy erzählt mit viel Humor und Augenzwinkern, mit vielen kleinen wunderbaren Beobachtungen am Rande, aber das Lachen bleibt dem Leser oftmals im Halse stecken.

Mit ‹Papas Kino› legt der DistelLiteraturVerlag den vierten Roman dieses wichtigen, stilbildenden französischen Kriminalautors vor. Zusammen mit Jean-Patrick Manchette, ..., Daniel Pennac,..., Didier Daeninckx, usw. bildet Jean-Bernard Pouy eine imponierende Ahnengalerie des französischen roman noir. Es lohnt sich, diese Autoren wieder zu entdecken.»

krimizeit.de

«Er zählt zu den ungewöhnlichsten und eigenwilligsten Autoren des neuen französischen Kriminalromans: Jean-Bernard Pouy. [...] Pouy entwickelt seine Geschichten aus einem unkonventionellen Blickwinkel heraus. Er ist eine Entdeckung wert.»

Hamburger Abendblatt

«[...] Ein intelligenter Fall, ein spannendes Buch und ein Autor, der als glühender Cinéast brilliert. Was will man mehr? Pouy hat jedoch nicht nur Filmgeschichte studiert, Drehbücher geschrieben und sich als Zeichner versucht, er weiß auch, seine Sprache in den Dienst der Bilder zu stellen. Seine Sätze leuchten, tauchen die unterschiedlichsten Stimmungen in passende Farben. Wie Schnappschüsse flammen sie auf, vorangetrieben durch den Rhythmus schneller Gedanken und Schnitte – rar und schön.»

tip-Berlin Magazin

«[...] Ein gut und schnörkellos geschriebener Krimi, manchmal von einer Kühle à la Chandler. Pouy verdient mehr als nur eine Geheimtip-Rolle.»

Hellweger Anzeiger

«Für Jean-Bernard Pouy ist noch die kleinste Alltagsposse politisch und die größte Politik Schmierentheater. [...] Pouys respektlose Krimis bewundern [...] aus der Position radikaler Ungläubigkeit heraus alle, die es schaffen, sich Ideale zu bewahren, und seien es die falschen.»

Stuttgarter Zeitung

«Ein gutes Buch, scharfsinnig und einfallsreich. [...]»

ESPRIT

«Jean-Bernard Pouy überrascht mit Büchern von einer Qualität, die seinen amerikanischen Kollegen scheinbar abhanden gekommen ist.»

NICE MATIN