Programm Kriminalromane

Eine alte Dame bittet Privatdektektiv Eugène Tarpon, ihre blinde Tochter zu finden, die seit einem Monat spurlos verschwunden ist. Da sein letzter Auftrag bereits Wochen zurückliegt, willigt er ein, die Suche zu übernehmen. Was anfangs wie ein Routinejob aussieht, erweist sich jedoch in kürzester Zeit als Stich ins Wespennest. Drogen, Gewalt, alte Nazis und das große Geld sind die Gegner, denen sich Tarpon stellen muss – und hinter Klostermauern, die jeden Schrei ersticken, kämpft er nicht zuletzt ums eigene Überleben...

Print - Version

(Ihre Bestellung wird ausgeführt durch die Germinal Medienhandlung GmbH.)

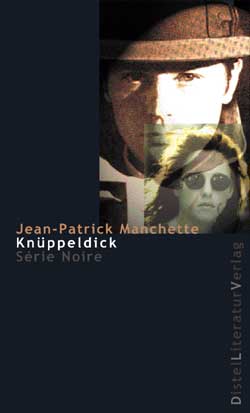

Knüppeldick

Das Telefon klingelte. Ich setzte ein entschuldigendes Lächeln auf und nahm den Hörer ab.

«Detektei Tarpon», sagte ich möglichst kaltschnäuzig.

«Sind Sie's, Tarpon, ja? Coccioli am Apparat. Kriminalbeamter Coccioli. Wissen Sie noch, ja?»

«Ja.»

«Ich schicke Ihnen einen Klienten. Da sind Sie platt, was?»

«Ein bißchen schon.»

«Ist aber so», sagte der Kripobeamte Coccioli. «Ich hab nämlich an Sie gedacht, weil das ein besonderer Fall ist. Eine alte Dame.»

«Ich weiß». Ich blickte auf die alte Dame, die mir gegenüber am Schreibtisch hockte, lächelte sie nochmals entschuldigend an und zwinkerte ihr zu, um ihr begreiflich zu machen, daß es nicht lange dauern würde. Sie zwinkerte zurück und lächelte verkrampft. Offensichtlich saß sie nicht bequem in dem Kunstledersessel; sie hätte sicher lieber einen Stuhl gehabt; sie war eine von der Sorte, die immer vorgebeugt auf der Stuhlkante sitzt, sich mit ihren spitzen Ellenbogen auf dem Schreibtisch abstützt und einem ihr spitzes Gesicht entgegenstreckt, um dann lange zu reden und lange rumzudiskutieren, eine, die Post- und Versicherungsangestellte ewig belagerte, weil sie ständig was erklärte, rumdiskutierte und Erklärungen verlangte, eine von dieser Sorte eben. Sie fühlte sich nicht wohl in dem Kunstledersessel, weil sie da nicht mit ihrem spitzen Hintern am Rand sitzenbleiben konnte, sie rutschte andauernd nach hinten. Als alte Dame würde ich sie übrigens nicht bezeichnen, aber na ja.

«Ach so, sie ist schon bei Ihnen?» meinte Coccioli am anderen Ende der Leitung.

«Ja.»

«Gut, hören Sie, ich werd Sie wieder anrufen, dann erklär ich Ihnen alles, ich will Ihnen bloß noch kurz sagen, warum ich sie zu Ihnen geschickt habe: es ist nämlich die Freundin einer Verwandten, wissen Sie, und sie wollte sich unbedingt an einen Privatdetektiv wenden, wie sie sich ausdrückte. Ich mußte sie also zu jemandem schicken, sonst hätte sie sich von irgendeinem Gauner übers Ohr hauen lassen. Seien Sie so nett, hören Sie sich ihre kleine Geschichte an, aber sagen Sie ihr bloß nicht, daß das, was sie will, nicht geht. Hm? He, Tarpon, sind Sie noch dran?»

«Ja.»

«Gut. Sagen Sie ihr auf keinen Fall, daß es nicht geht, hm?»

«Mal sehen», sagte ich. «Das hängt von meinem Urteil ab.»

«Wie?» meinte der Kripomann vollkommen verdutzt. «Was für ein Urteil?»

«Meins. Mein Verstand. Sie wissen schon, so was wie Verstand, Urteilsvermögen, freier Wille, müssen Sie doch schon mal gehört haben.»

«Genau, seien Sie ruhig geistreich, ist ja auch der passende Zeitpunkt», meinte Coccioli entzückt. «Hören Sie, verklickern Sie ihr, daß Sie die Sache übernehmen werden und ungefähr vierzehn Tage brauchen, für zwanzigtausend alte Franc die Woche. Wir hätten Ihnen verdammt viel Ärger machen können im letzten Jahr, mein lieber Tarpon, wegen der Sache Sergent, da sind Sie uns noch eine Kleinigkeit schuldig. Wenn Sie ihr mehr als vierzig Mille abknöpfen, kriegen Sie es mit mir zu tun. Die ist total pleite, mein Gott, zeigen Sie doch ein bißchen Herz, Tarpon, verdammt.»

«Ich hab noch nicht abgelehnt», bemerkte ich. «Mal sehen. Rufen Sie mich in einer knappen Stunde wieder an.»

«Sie brauchen nichts zu machen, Tarpon. Da ist übrigens auch nichts zu machen. Nehmen Sie die vierzig Riesen, legen Sie die Hände in den Schoß, und nach vierzehn Tagen sagen Sie ihr, daß nichts dabei herausgekommen ist, und fertig. Haben wir uns da verstanden?»

Ich seufzte und legte den Hörer auf. Ich stützte meine Ellenbogen auf den Schreibtisch, faltete beide Hände unter dem Kinn und betrachtete die Dame liebenswürdig, zuvorkommend und scharfsinnig. Sie trug ein Kleid aus Liberty-Baumwolle, das noch aus der Zeit der Liberty-Schiffe stammen mußte, malvenfarben gehalten (das Kleid), eine schwarze Strickjacke, schwarze Strümpfe, schwarze Schnürschuhe mit Dreizentimeter-Blockabsatz und einen schwarzen gelackten Strohhut. Sie erinnerte mich an meine Mutter, die im Departement Allier lebt; doch meine Mutter ist siebzig Jahre alt; die Dame mochte gut zehn Jahre jünger sein; deshalb würde ich sie nicht als alte Dame bezeichnen; trotzdem sah man, daß sie irgendwie vergreist war, vielleicht erst seit einigen Tagen, wahrscheinlich ganz plötzlich, weißes Haar und wächserner Teint, weder Schminke noch Schmuck, nur eine dicke falsche Perle an der Hutnadel. Sie hatte eine große schwarze Tasche dabei, aus der sie einen 22x28 cm Kraftpapierumschlag zog.

Darin befanden sich handgeschriebene Seiten und Fotos unterschiedlichster Formate, Amateuraufnahmen, auf denen hauptsächlich die Tochter der alten Dame in verschiedenen Lebensabschnitten, von der Geburt bis zum Alter von sechsunddreißig Jahren, zu sehen war. Das weiß ich, weil die alte Dame die Fotos herausnahm, sie auf den Schreibtisch legte und jeweils Erklärungen dazu abgab. Hin und wieder schaute sie in ihren Aufzeichnungen nach.

Diese Unmenge Fotos war meines Erachtens nicht nötig. Eine der letzten Aufnahmen hätte genügt, aber die alte Dame bestand darauf, mir das Leben ihrer Tochter bis ins Detail zu schildern, was wiederum ganz nützlich war, und es mit Bildern zu belegen.

Sie erzählte mir also ihre kleine Geschichte. Ich sagte ihr, daß Polizei und Gendarmerie für die von ihr gewünschte Arbeit viel besser ausgerüstet seien als ich. Weil sie ihre spitzen Ellenbogen nicht auf die Schreibtischplatte stützen konnte, krallte sie sich mit beiden Händen an der Kante fest und erklärte mir, daß sie sich natürlich an die Polizei gewandt habe, aber dort sei ihr ständig gesagt worden, sie müsse sich gedulden und es gebe nichts Neues; und sogar ein Inspektor, den sie persönlich kenne, das heißt über eine Freundin ihrer Schwester, Inspektor Coccioli selbst habe ihr geraten, sich an mich zu wenden.

«Normalerweise nehme ich mindestens zweihundertfünfzig Franc pro Tag, zuzüglich Spesen», sagte ich. (Ich log. Ich nehme mehr. Na ja, wenn ich kann.) «Sehen Sie, das wird ziemlich kostspielig, wenn alles nur vom Zufall abhängt.»

«Ich habe mir genau überlegt, was ich dafür aufwenden könnte, also eintausend neue Franc», sagte die alte Dame.

Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen hatte man das Gefühl, daß das ihre gesamten Ersparnisse waren.

«Wissen Sie, ich schlage Ihnen folgendes vor», sagte ich spontan und energisch. «Für vierhundert Franc kümmere ich mich, sagen wir mal etwa vierzehn Tage lang, während meiner freien Zeit um Ihre Angelegenheit.»

«Haben Sie viel freie Zeit?»

«Eigentlich ja, ziemlich viel», sagte ich.

Eigentlich hatte ich praktisch seit fünf Wochen nicht mehr gearbeitet. Davor ein bißchen Überwachung wegen versuchter Brandstiftung in einem Lagerhaus, und gegenwärtig bemühte ich mich, herauszubekommen, ob einer der sechs Angestellten eines Apothekers sich aus der Kasse bediente, wie der Geschäftsinhaber mutmaßte.

Die alte Dame überlegte und sagte, das sei ihr recht. Sie stellte mir einen Postscheck aus. Wir gaben uns die Hand, ich begleitete sie zur Tür, wir gaben uns noch einmal die Hand, und sie ging.

Ich sah auf meine Uhr. Fast sechs Uhr, und es war Sonnabend, Bébert-Tag. Bébert, das war Albert Pérez, 29 Jahre, seit drei Jahren Laborant in Judes Apotheke Le Bocal, Paris, 6. Arrondissement. Der Chef liebt Schüttelreime. Er ist so typisch französisch urwüchsig, daß ich danach immer einen langen Verdauungsspaziergang brauche. Übrigens heißt er tatsächlich Jude.

Ich band meinen schwarzen Schal um, zog meinen grauen Paleton über den braunen Anzug. Coccioli hatte nicht noch mal angerufen, was soll's. Ich ließ mein Telefon auf den Auftragsdienst umstellen, nahm meinen Aktenkoffer und ging runter. In den Hauseingängen, Cafés und auf den Gehwegen standen die Nutten wie immer auf ihren Posten, Ledershorts, Tennisröckchen, wie mit Kreide aufgemaltes Lächeln, die Autos schossen von der Porte Saint-Martin runter wie losgelassene Gürteltiere und verharrten hier vibrierend Schulter an Schulter in einer blauen Gaswolke. Meinen 2CV ließ ich stehen, es hätte ja sein können, daß Bébert dasselbe Ding wie letzte Woche abzog. Ich ging zur Station Strasbourg-Saint-Denis und nahm die Metro, las über die Schultern meiner Nachbarn hinweg das Wichtigste aus France-Soir, Monde, Parisien Libéré und kam in Saint-Germain-des-Prés wieder ans Tageslicht. Nach France-Soir war die Situation dramatisch, Le Monde zufolge gab sie zu ernsthaften Bedenken Anlaß, und laut Parisien forderten die Franzosen ein härteres Durchgreifen. Ich ging den Boulevard Raspail hinunter und schaute vorher noch kurz in einer Spezialbuchhandlung am Boulevard Saint-Germain vorbei, wo ich das Novemberheft von British Chess Magazine kaufte. Das steckte ich in die Innentasche meines Mantels.

Am Ende des Boulevard Raspail nahm ich das bestellte Mietauto in Empfang, einen großen Fiat. Man zeigte mir die Gänge, und ich startete. Es war 18.45 Uhr. An der Station Sèvres Babylone fuhr ich nach rechts, und dann noch einmal rechts durch das Viertel mit Ministerien und alten teuren Wohnhäusern, am Anwesen des verstorbenen Onassis vorbei bis zum Boulevard Saint-Germain. Bei dem Verkehr ging schnell mal eine Viertelstunde drauf. Punkt 19 Uhr stand ich zwischen anderen Wagen in der zweiten Reihe auf der linken Seite des Boulevard Saint-Germain, gegenüber von Judes Apotheke, die gerade Geschäftsschluß hatte.

19.01 Uhr kam Albert Pérez zusammen mit zwei oder drei Laborantinnen aus der Tür, und hinter ihm zog Monsieur Jude das Gitter herunter und verriegelte es von innen. Freund Bébert, ein großer und sehr dunkler hagerer junger Mann mit blauen Augen und Koteletten, ging unterdessen, eine amerikanische Zigarette im Mund, in einer langen Schaffelljacke zum Parkhaus Saint-Germain-des-Prés und verschwand in einem Fußgängereingang.

Als sein Simca, ein Rallye 2, aus dem Parkhaus kam und dieselbe Richtung wie letzten Samstag einschlug, war ich bereits auf der Rue de Rennes. Erst viel weiter hinten, nachdem wir bereits am Gare Montparnasse vorbeigefahren waren, überholte er mich in Höhe der Fleischerei Bigeard am Boulevard Pasteur. Eine halbe Stunde später überquerten wir die Brücke von Saint-Cloud, ich hundert Meter hinter ihm. In der vorigen Woche hatte ich es mit dem 2 CV versucht, aber er hatte mich, wie nicht anders zu erwarten, noch vor der Tunnelausfahrt abgehängt. Diesmal folgte ich ihm unauffällig, bis er die Autobahnabfahrt nach Rouen nahm und von dort aus über eine hügelige Nationalstraße weiter nach Dieppe raste. Geschwindigkeitsbegrenzungen ließ er vollkommen außer acht. Zweimal meinte ich, er wäre weg, sichtete ihn aber jedesmal irgendwann wieder.

Als wir in Dieppe ankamen, war es bereits kurz nach zehn Uhr abends, doch unser Freund Pérez schien sich auszukennen, er ging schnurstracks auf eines der wenigen Hotels direkt an der Strandpromenade zu, die auch außerhalb der Saison geöffnet haben, um sich dort einzuquartieren. Ich sah keinen Grund, warum ich das nicht auch tun sollte. Nachdem er mit seinem kleinen Kunststoffkoffer das Etablissement betreten hatte, wartete ich fünf Minuten, dann ging ich mit meinem Köfferchen rein. Als mir der Dicke ohne Krawatte an der Rezeption einen Schlüssel gab und ich mich gerade fragte, wo im Erdgeschoß ich mich möglichst unauffällig mit einem Buch plazieren konnte, um abzuwarten, ob Bébert weggehen würde, da war mein Bébert auch schon wieder unten.

«Guten Abend, Monsieur Pérez!» rief ihm der joviale Mann an der Rezeption zu, als er nach dem Schlüssel schnappte, den Bébert ihm zwischen Daumen und Zeigefinger heraus ostentativ schwungvoll wie ein amerikanischer Filmkomödiant zuwarf. Bébert ging; ich konnte mich nicht sofort an seine Fersen heften.

Nachdem der Dicke mir im Flur schnaufend vorausgegangen war, mir das kalte, feuchte und mit einer beigefarbenen Tapete mit Jagdmotiven im Neo-Puffstil bekleisterte Zimmer gezeigt und seinen Franc Trinkgeld bekommen hatte, nachdem er wieder zur Tür hinaus war und ich diese hinter ihm zugemacht hatte, stürzte ich zum Fenster und riß es auf, doch es war viel zu spät. Besagter Pérez, Albert, war ganz bestimmt schon eine Weile außer Sichtweite, entweder in den Gäßchen verschwunden oder auf die ausgedehnte Esplanaden-Promenade abgebogen, die in Dieppe zwischen der Uferstraße und dem Meer liegt und in diesem Flautemonat eher spärlich bis gar nicht beleuchtet war.

Ich konnte Albert Pérez nicht entdecken, aber ganz hinten links an der Esplanade, direkt am Meer, unter dem Felsen, auf dem das Schloß von Dieppe mit seinem Museum, seinen Malereien, maritimen Beutestücken und Elfenbeinschnitzereien steht, dort sah ich eine Art riesigen, mit bunten Lichtern behängten Kiosk, zweifellos das Casino von Dieppe.

Bevor ich mich dorthin begab, duschte ich und genehmigte mir dann am Hafen Muscheln, Fritten und Bier. Albert war bestimmt im Casino. Und vor Mitternacht würde er sich von dort nicht wegbewegen, dachte ich mir.

Kurz nach Mitternacht ging ich über die Promenade, die breite, von einem Geflecht von Verbindungswegen durchbrochene Esplanade, die mit einzelnen Laternen bestückt und so verlassen wie ein Glacis war. Im Dunkeln hörte man das Meer tosen. Ein kalter Nordwind wehte Wasser und Salz über die Stadt und peitschte mir um die Ohren. Ich ging um eine Minigolfanlage herum und gelangte in das Casino. Im Kinosaal, in dem der neuste Bronson lief, waren die Lichter seit einer Weile ausgegangen, doch an den Spieltischen und auf der Tanzfläche waren noch Leute, und zwar jede Menge, und das stand in krassem Gegensatz zu der sibirischen Trostlosigkeit der Esplanade.

Albert Pérez war beim «Chemin de fer». Vor ihm lag ein ansehnlicher Haufen Jetons. Während ich ihn beobachtete, gewann er noch einmal fünfzehntausend Franc vom Bankhalter, einem etwa Vierzigjährigen mit Hakennase und eckigen Brillengläsern, der gerade mit ziemlich ausgeprägtem Akzent, amerikanischem, glaube ich, «Ich gebe» sagte, und mißmutig grunzend eine Vier und zwei Dreien auf den Tisch legte. Ebenfalls fünfzehntausend Franc gingen an einen kleinen, kahlgeschorenen Typen am Ende des Tisches. Dann mußte ein anderer blechen. Ich blickte nicht ganz durch, weil ich keine Ahnung vom «Chemin de fer» habe. Ich weiß nur, daß Pérez sehr unregelmäßig spielte, mal beträchtliche Summen einsetzte und mal lächerlich kleine, daß er dann kleine Beträge verlor und große Batzen gewannn. Wenn die so weitermachten, wären sie noch eine ganze Weile beschäftigt.

Ich ging in den Nachtklub was trinken, wo vier Neger in Dashikis den Söhnen von Fischgroßhändlern und den Töchtern von Kaufleuten zum Tanz aufspielten, während die Eltern zu großen Tischgesellschaften zusammengeschart im Hintergrund des Saals schnatterten. Ich schlürfte in winzigen Schlückchen einen Whisky mit Leitungswasser und dachte darüber nach, was mir die alte Dame heute nachmittag erzählt hatte.

Ihre Tochter war seit einem Monat verschwunden. Ihre Tochter: Philippine Pigot, während des Krieges unehelich als Halbwaise geboren («Der Mann starb im Krieg, sie hat ihn nicht gekannt», hatte mir Madame Pigot gesagt), unverheiratet und von Geburt an blind. Blond, 1,70 m groß, muskulös, sehr hübsch, den Fotos nach zu urteilen. Sie machte Sport. Schien sich voll ins Leben gestürzt zu haben, trotz ihrer Blindheit. Schwimmen, Reiten (in Begleitung) und sogar Tanzen («Ihr geht es dabei nicht so sehr um das Künstlerische, sondern um Körperdisziplin, verstehen Sie?») Sie hatte eine ordentlich bezahlte Anstellung als Schreibkraft (für Blindenschrift) in einer gewissen Stiftung Stanislas Baudrillart, die sich die Förderung von Blinden zum Ziel gesetzt hatte. Philippine wohnte bei ihrer Mutter, in einem Haus in Mantes-la-Jolie, und nahm an fünf Tagen in der Woche jeweils morgens und abends den Zug, um nach Paris zur Arbeit und wieder zurückzufahren.

Im August hatte sie ihren Urlaub in einem Ferienclub in Griechenland verbracht. Anfang September hatte sie wieder zu arbeiten begonnen, und Ende des Monats war sie verschwunden. An einem Mittwoch war sie wie immer morgens zur Arbeit gefahren, war aber dort nicht angekommen und seitdem nicht wieder gesehen worden. Die Polizei hatte die üblichen Nachforschungen angestellt. Viel herausgekommen war dabei aber nicht, da jeglicher Anhaltspunkt fehlte.

«Hatte sie denn Freunde oder Bekannte in Paris?» hatte ich die Mutter gefragt. «Ich nehme mal an, daß das alles überprüft worden ist, aber...»

«Keine Freunde, nein. Nur Kolleginnen aus dem Büro.»

«Aber von denen mal abgesehen? Einen... einen jungen Mann vielleicht, nein?»

«Nein.»

«Entschuldigen Sie, aber sind Sie sich da auch wirklich ganz sicher?»

«Ich bin ihre Mutter, Monsieur Tarpon.»

«Gut, einverstanden, Madame Pigot, aber trotzdem.»

«Sie hatte einfach keine Zeit dazu, Monsieur. Ihr Tag war genauestens eingeteilt. Sie hat nie... herumgelungert oder so etwas. Kam nie zu spät.»

Was natürlich überhaupt nichts bewies. Im Schwimmbad, beim Tanzen, Reiten, in den Ferien, auf den Fahrten, da sind überall Männer, und Frauen natürlich auch, und immer gibt es Lücken im Zeitplan der Lebenden, doch ich diskutierte nicht weiter mit ihr darüber.

Ich hatte noch massenhaft Fragen gestellt, nicht alle waren übrigens sachdienlich, jedenfalls kam dabei heraus, daß nichts Auffälliges zu bemerken war. Ich konnte lediglich die von der Polizei bereits durchgeführten Routineüberprüfungen noch mal abarbeiten. Ich wollte schon beinahe Cocciolis Rat befolgen und überhaupt nichts machen.

«Und in den Tagen unmittelbar vor ihrem Verschwinden», fragte ich, «war da etwas anders als sonst? War sie vielleicht abends, als sie nach Hause kam, ich weiß nicht, sagen wir, ein bißchen unruhig oder ungewöhnlich ruhig oder irgendwas, ich weiß ja nicht. Oder könnte sie Anrufe erhalten haben?»

«Nein»

«Sind Sie sicher?»

«Absolut.»

Die Antworten von Madame Pigot kamen wie Tennisbälle angeschossen. Solche Return-Sätze stören mich, das sind nämlich keine Antworten, das heißt nur, daß Ihr Gesprächspartner beschlossen hat, Ihnen diese Antwort zu geben und keine andere. Und wenn Ihr Gesprächspartner das beschlossen hat, dann meist, weil er sich eine Meinung gebildet hat, von der er sich nicht abbringen lassen will, entweder, weil er intelligent genug ist, um sich selbst eine richtige Meinung zu bilden oder aber, er ist eben nicht intelligent genug. Und manchmal auch, weil Ihr Gesprächspartner Sie belügt. Das sagte ich mir, als ich meinen Whisky mit Wasser austrank.

Knüppeldick

«Manchette ist zurück! Das Ereignis des Jahres nennt sich ‹Que d’os!› (‹Knüppeldick›)»

LIBÉRATION

«Manchette meldet sich in einer verblüffenden Form zurück, mit einem Schwung und einem Humor, der keinen Moment lang nachläßt in diesem neuen Abenteuer des Gendarmen Tarpon, der Privatdetektiv wurde [...]»

NOUVEL OBSÉRVATEUR

«Manchette greift Versatzstücke der Chandler-Tradition auf und überzeichnet zuweilen parodistisch, verliert doch nie die Bindungen an die Wirklichkeit. Manchette erzählt mehr als einen literarischen Scherz. Ihm geht es um soziale und politische Zusammenhänge. Deshalb sucht Tarpon nach einem ehemaligen Kollaborateur und deshalb beschreibt ein Kommissar, wie bei der Polizei aus verschworener Kollegialität korrupte Kumpanei werden kann.»

«[...] Überall einstellbar.»

ekz.bibliotheksservice

«[...] verwickelte Story, toughe Männer, schöne Frauen, verschiedenartigste Schusswaffen-die Franzosen jedenfalls liebten die Verfilmungen Manchettes und feierten den Autor als Wiederbeleber des roman noir, als moderne und europäische Variante der amerikanischen hard-boiled-Krimis à la Chandler und Hammett. Wer also genug hat von Verfolgungsjagden in amerikanischen Chevrolets und auch genug von der New Yorker Unterwelt, sollte sich diesen Krimi schnappen. Er wird nicht enttäuscht werden.»

Krimiforum.de